SELF-REPRESENTATION, SANT'ANDREA DE SCAPHIS, Rome, from 11 March to 7 May 2022 - Exhibition organised in collaboration with the Fondazione Alighiero e Boetti, Rome

Scopri di più qui

Installation view: Alighiero e Boetti, Sant'Andrea de Scaphis, Rome, 2022

Photography by Daniele Molajoli

© 2022 / Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Rome

Courtesy of Fondazione Alighiero e Boetti, Rome and Gladstone Gallery

A.B.O. Theatron. L'arte o la vita

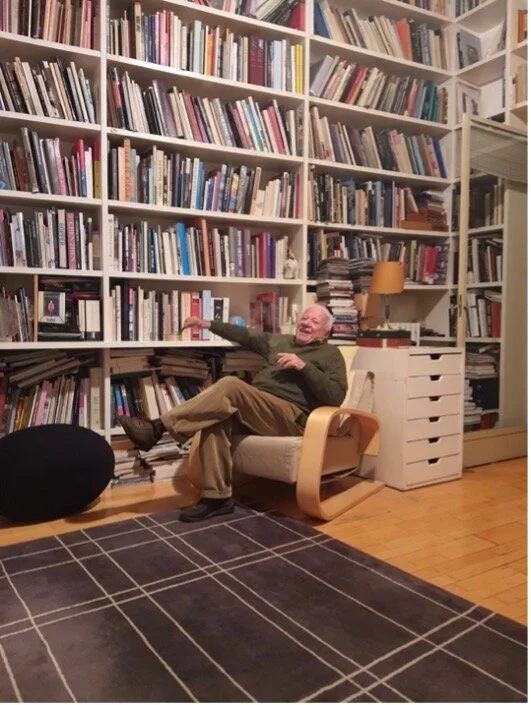

Achille Bonito Oliva nel suo studio a Roma, 2021

Foto Carolyn Christov-Bakargiev

Courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita

Coordinamento e sviluppo curatoriale: Andrea Viliani

Concept: Carolyn Christov-Bakargiev e Achille Bonito Oliva

25 giugno 2021 – 9 gennaio 2022

Inaugurazione: 24 giugno 2021

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e il CRRI (Centro di Ricerca Castello di Rivoli) presentano la mostra A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita che indaga la figura di uno dei più importanti storici dell’arte, critici e curatori contemporanei, Achille Bonito Oliva (Caggiano, 1939).

Dopo la mostra dedicata ad Harald Szeemann nel 2019, organizzata in collaborazione con il Getty Research Institute di Los Angeles, la mostra dedicata ad Achille Bonito Oliva costituisce il secondo capitolo del grande progetto dedicato dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e dal CRRI ai più autorevoli curatori d’arte contemporanea del XX e XXI secolo.

A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita è stata sviluppata curatorialmente da Andrea Viliani, Responsabile e Curatore del CRRI sulla base di un concetto di Carolyn Christov-Bakargiev e Achille Bonito Oliva, con un Comitato scientifico composto da Marcella Beccaria, Capo Curatore e Curatore delle Collezioni del Museo, e Cecilia Casorati, Laura Cherubini, Stefano Chiodi, Paola Marino, storici dell’arte e curatori che negli anni hanno seguito con particolare attenzione la ricerca e l’attività saggistica e espositiva di Achille Bonito Oliva.

La mostra raccoglie opere d’arte, documentazione di allestimenti, materiale d’archivio e una grande selezione di materiali televisivi gentilmente concessi da Rai Teche. Tra le più recenti partecipazioni mediatiche del critico d’arte è la conversazione di Bonito Oliva con Harry Styles commissionata da GUCCI per GucciFest.

Tra i capolavori in mostra figura l’opera Primo piano labbra (1965) di Pino Pascali presente nella prima mostra del curatore alla Libreria-Galleria Guida a Napoli nel 1966. In mostra anche il capolavoro Lo Spirato (1968-73) di Luciano Fabro presente in Contemporanea nel 1973, oltre a una serie di importanti opere della Transavanguardia tra le quali Silenzioso mi ritiro a dipingere un quadro (1977) di Mimmo Paladino, Cani con la lingua a spasso (1980) di Enzo Cucchi, Sinfonia incompiuta (1980) di Sandro Chia, Il cerchio di Milarepa (1982) di Francesco Clemente e Testa dell’artista cosmico a Torino (1984-85) di Nicola De Maria. In mostra anche La Luna (1968) di Fabio Mauri esposto in Vitalità del negativo, 1970; Metrocubo d’Infinito (1966) di Michelangelo Pistoletto e Articolazione totale (1962) di Francesco Lo Savio esposti in Minimalia nel 1997-99, nonché TV-Buddha Duchamp-Beuys (1989) di Nam June Paik presente nella mostra Tribù dell’Arte, 2001. Di particolare interesse anche Fountain (1917-64) di Marcel Duchamp.

“Achille Bonito Oliva inaugura una figura di curatore particolarmente espressivo, istrionico, sperimentale, al contempo enciclopedico e comportamentale”, afferma il Direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev, “compagno di strada degli artisti, in netto contrasto con le figure dei critici d’arte tradizionali che, prima di lui e della sua generazione, realizzavano mostre basate su presunti criteri scientifici di selezione e interpretazione. Achille è narcisista ma non vanitoso, una creatura straordinaria e intelligentissima”.

In occasione della mostra, Achille Bonito Oliva ha donato al CRRI il proprio archivio personale, mettendo a disposizione degli studiosi nazionali e internazionali il prezioso patrimonio intellettuale da lui costruito da oltre sessant’anni, con i primi scritti adolescenziali fino ai materiali più recenti. L’archivio di Achille Bonito Oliva sarà per la prima volta studiato, mostrato e pubblicato in questa occasione.

“È stata una continua scoperta e un grande privilegio” afferma Andrea Viliani, Responsabile e Curatore del CRRI “dedicarmi in questi due anni allo studio di un archivio ancora inedito quale quello che ricostruisce gli oltre sessant’anni di attività critica ed espositiva di Achille Bonito Oliva. La nostra mostra è una pietra miliare nell’ambito della programmazione del Castello di Rivoli e del suo CRRI dedicata ai più grandi curatori del XX secolo”.

A partire dalla sua formazione e attività nell’ambito della poesia visiva e delle cosiddette “Neo-avanguardie” linguistiche e letterarie della fine degli anni Sessanta, nei suoi successivi progetti Bonito Oliva ha posto in relazione tra loro alcuni dei più importanti artisti della seconda metà del XX secolo contribuendo a definire linee di ricerca radicali quali, alla fine degli anni Settanta, quelle afferibili alla Transavanguardia italiana, ponendole in relazione dialettica con le ricerche del decennio precedente, fra cui l’Arte povera e l’Arte concettuale, e sostenendo riletture raffinate ed eterodosse quale quella del Manierismo italiano e europeo. Con il suo libro del 1976 L’ideologia del traditore. Arte, maniera e manierismo, Bonito Oliva ha analizzato come, dopo il Rinascimento, il Manierismo abbia attuato un passaggio dal principio della creazione a quello della citazione, quale risposta da parte dell’artista alla crisi della sua epoca: l’artista ha perso la sua centralità rinascimentale ed è diventato una figura laterale. Questo ricorda la figura del traditore che guarda il mondo, e non lo accetta, vorrebbe cambiarlo ma può agire solo nello spazio della riserva mentale. Un simile principio corrisponde alla crisi ideologica, economica, politica e sociale della fine degli anni Settanta del XX secolo, e che Bonito Oliva pone quindi alla base anche della sua teorizzazione della Transavanguardia nel 1979.

Nella sua attività, la scrittura critica e quella espositiva, l’invenzione curatoriale e la provocazione intellettuale costituiscono un unicum dinamico caratterizzato dalla costante relazione fra parola e immagine, comportamento e comunicazione, e dall’attenzione alla crescente trasversalità nomadica dell’arte, come della vita.

Attraverso la presentazione di una molteplicità di materiali d’archivio (cataloghi, libri d’artista, inviti, brochure, cartelle stampa, progetti e immagini di allestimento, corrispondenze private, registrazioni di trasmissioni televisive, documentazioni fotografiche e video e un’ampia parte della biblioteca personale, provenienti dall’Archivio di Bonito Oliva e da altri Archivi istituzionali e privati) A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita intende celebrare l’importanza di Bonito Oliva anche per l’affermazione del ruolo del curatore nell’ambito dell’arte contemporanea e, più in generale, mira a costituire il composito ritratto di una figura di intellettuale propositivo che ha superato le limitazioni delle strutture accademiche e ridefinito i campi e gli strumenti d’indagine della curatela nell’ambito della riflessione e produzione artistica contemporanea, divenendo una delle figure cardine della storia dell’arte del XX e XXI secolo.

Ripercorrendo la vasta attività curatoriale, teorica e comportamentale di Bonito Oliva la mostra A.B.O. THEATRON. L’Arte o la Vita è articolata su tre livelli fra loro interconnessi, ognuno dei quali corrisponde a un importante aspetto del poliedrico operato del critico e del curatore:

La curatela delle mostre (ricostruzione delle principali mostre tematiche, selezionate dal curatore stesso). Le mostre ricostruite in questa sezione sono: Amore mio, 1970; Vitalità del negativo, 1970; Contemporanea, 1973-74; per la Transavanguardia Opere Fatte ad Arte, 1979; Le Stanze, 1979; Aperto ’80, 1980 e Avanguardia Transavanguardia, 1982; nonché Ubi Fluxus ibi motus, 1990; Punti Cardinali dell’Arte – XLV Biennale di Venezia, Biennale di Venezia, 1993; Minimalia, 1997; Le Tribù dell’Arte, 2001.

L’enciclopedica scrittura saggistica e lo spazio privato (affidata alle sue più importanti pubblicazioni così come a un vasto materiale inedito).

L’espressione comportamentale e lo spazio pubblico (attività per la radio, il cinema e, soprattutto, la televisione, ma anche i progetti per giornali e riviste, le onorificenze e gli strumenti atti a definire un vero e proprio culto della propria personalità, che ne definiscono la dimensione autonoma di personaggio pubblico).

In occasione della mostra sarà edito dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Skira un catalogo scientifico bilingue (italiano/inglese) introdotto da un saggio di Carolyn Christov-Bakargiev e da un’intervista fra Achille Bonito Oliva e Hans Ulrich Obrist. Saranno inoltre pubblicati saggi inediti di Marcella Beccaria, Andrea Viliani, Cecilia Casorati, Laura Cherubini, Clarissa Ricci, Stefano Chiodi, Andrea Cortellessa, Carlo Falciani e Paola Marino. Integreranno il volume e schede dedicate alle mostre principali curate da Bonito Oliva, e un’estesa bio-bibliografia e cronologia ragionate.

Per l’occasione la maison GUCCI ha appositamente realizzato le divise destinate agli “angeli custodi” della mostra, cioè il personale del Museo che accoglie i visitatori nelle sale e custodisce le opere esposte nel “teatro” della mostra. Come dei giardinieri di un parco immaginario, gli abiti verde salvia dei custodi, chiamati “jardiniers du théatre”, segnalano il percorso della mostra in un accompagnamento creativo che ribalta il tradizionale rapporto tra museo e sponsor. Qui il main sponsor collabora alla scena della mostra, valorizzando i lavoratori essenziali, ma spesso invisibili, del mondo dell’arte. Il progetto prende spunto dalla sfilata di febbraio 2020 quando Alessandro Michele, direttore creativo di GUCCI, e il suo team, indossavano uniformi mostrando al pubblico il lavoro di backstage del défilé in occasione della presentazione della collezione “The Ritual”.

In foto, l’opera di Alighiero Boetti, Tutto, 1994, ricamo su tessuto, 182 x 272 cm, Fondazione Alighiero e Boetti, Roma. Courtesy Caterina Boetti.

Foto: Antonio Maniscalco. Courtesy Castello di Rivoli Museo d’arte Contemporanea, Rivoli-Torino.

Materiali testuali ed iconografici per gentile concessione del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea.

FUTURO | Arte e società dagli anni Sessanta a domani

Alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, riapre al pubblico giovedì 4 febbraio 2021, prorogata fino al 27 giugno 2021, la mostra ‘FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta a domani’, a cura di Luca Beatrice e Walter Guadagnini. L’esposizione presenta circa cento opere di artisti italiani e internazionali come Boccioni, Fontana, Christo, Boetti, Rotella, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Schifano, Hirst, provenienti da importanti collezioni private e dalla collezione Intesa Sanpaolo.

Alighiero Boetti

La GAM di Torino è felice di presentare la mostra dedicata ad Alighiero Boetti (1940 – 1994), terzo appuntamento del ciclo espositivo nato dalla collaborazione tra l’Archivio Storico della Biennale di Venezia e la VideotecaGAM.

Tra i primi tentativi d’interpretazione del video come linguaggio artistico ebbero fortuna i parallelismi tra monitor e specchio. Dopo i Doppelgänger della letteratura ottocentesca e le inquietudini oniriche del Surrealismo, l’immagine a circuito chiuso reintrodusse il tema del doppio nello studio d’artista lasciando che il tempo dell’opera si biforcasse tra il presente e la sua riproduzione istantanea. Davanti all’obiettivo della telecamera l’artista agiva e vedeva agirsi, riscoprendosi spettatore di se stesso e metà di una coppia.

Quando Gerry Schum alla fine degli anni Sessanta invitò Alighiero Boetti a produrre un video, l’artista aveva già realizzato il lavoro fotografico Gemelli, 1968, e il tema del doppio, centrale nel suo lavoro da allora in poi, trovava suggello in una sedicesima lettera, aggiunta tra nome e cognome, nella firma dell’artista: Alighiero e Boetti. Quell’aggiunta sanciva un’identità al quadrato ma anche uno scarto sorprendente dallo schema dell’asettica tautologia concettuale. La frase “io sono io” conteneva, nella sua simmetria sintattica, anche il significato di “io sono un altro”. Non era che un piccolo slittamento, quasi un gioco linguistico, eppure nel raddoppiamento inevitabile dell’identità ogniqualvolta afferma se stessa c’è in nuce tutto lo spirito e l’intelligenza dell’operare di Boetti.

Nel primo video presentato in mostra, Senza titolo del 1970, parte della raccolta Identifications di Gerry Schum, Boetti decide di volgere le spalle all’occhio della telecamera. Così facendo trasforma il proprio corpo in un segno nero verticale contro un muro bianco, posto perfettamente al centro dell’inquadratura. Le sue mani iniziano a scrivere contemporaneamente, verso destra e verso sinistra, la sequenza dei giorni della settimana, a partire dal giovedì fin dove la lunghezza delle braccia aperte gli consente di arrivare. In questo gesto l’artista diviene asse di uno spazio che va aprendosi nel tempo, nel susseguirsi delle lettere, nella sequenza dei giorni e, parallelamente, nello scorrere dei secondi del video. In un’unica azione Boetti intreccia il tempo e il doppio, i due aspetti fondamentali del linguaggio video e al contempo del suo lavoro.

Negli stessi mesi aveva realizzato un’immagine fotografica di se stesso scattata dall’alto: Due mani e una matita dove stringe con le braccia tese un lapis posato sul bianco del foglio, come apice di un triangolo da cui lasciar scaturire il mondo e il dipanarsi del tutto. Molte sue opere successive avrebbero presentato una doppia riproduzione di quell’immagine, posta in alto e in basso, una rovesciata rispetto all’altra, come a chiudere e ad aprire lo spazio immaginativo del foglio e della tela, dove ogni possibile aspetto del reale può essere accolto. Tra le sue due mani si apre l’infinito spazio universale ma l’onnicomprensività del pensiero che si fa gesto non si rivolge soltanto alla totalità del visibile. Riguarda il suono non meno delle immagini ed è per questo che Boetti non scinde mai il proprio lavoro dalle parole legandole alle immagini e facendo di esse un’opera visiva là dove afferma che il suo scrivere con la sinistra è un disegnare. Tutto questo si traduce in uno dei suoi più noti ritratti fotografici: Strumento musicale del 1970, scattato da Paolo Mussat Sartor e presente in mostra. L’artista vi appare con le mani posate sui i due manici simmetrici di un curioso banjo ambidestro che con la sua cassa circolare e il doppio ponticello circoscrive al centro della visione un ideale ombelico sonoro da cui si immagina possano scaturire due diverse musiche speculari, due flussi di suoni che si dipartono dall’abisso del tempo.

A chiudere nel segno del doppio l’esposizione si presenta il video Ciò che sempre parla in silenzio è il corpo, realizzato da Boetti nel 1974, parte delle raccolte dall’Archivio Storico della Biennale di Venezia. L’opera offre, a cinque anni di distanza, una riflessione speculare del primo video, mutandone esclusivamente la frase scritta dall’artista. L’incipit è il medesimo: alle due curve contrapposte e congiunte della G iniziale di “Giovedì” si sostituisce la duplice curva della C di “Ciò” e nel divaricarsi progressivo delle braccia le parole del titolo, scritte a matita sul muro, danno voce al corpo che resta al centro silenzioso, origine del tutto e matrice del doppio: “È incontrovertibile – ha scritto Boetti – che una cellula si divida in due, poi in quattro e così via; che noi abbiamo due gambe, due braccia e due occhi e così via; che lo specchio raddoppi le immagini; che l’uomo abbia fondato tutta la sua esistenza su una serie di modelli binari, compresi i computer; che il linguaggio proceda per coppie di termini contrapposti. […] È evidente che questo concetto della coppia è uno degli elementi archetipi fondamentali della nostra cultura”.

Ciò che sempre parla in silenzio è il corpo, 1970, scrittura simultanea a due mani su parete, video ripresa dell'azione, U-matic, b/n,1', produzione Art/Tapes/22 1974. Firenze, Archivio storico delle Arti contemporanee La Biennale di Venezia, sezione audiovisivi, Venezia [copia eseguita dal laboratorio audiovisivi A.S.A.C., 1980.]

Materiali per gentile concessione della Fondazione Torino Musei e dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia.